Несбывшийся Петербург: 5 проектов, которые так и не увидели свет

Опубликовано: 18.05.2022

Санкт-Петербург – город творческой мысли, ярких идей и великой архитектуры. В свою бытность столицей он привлекал многих известных проектировщиков и архитекторов, которые хотели воплотить здесь свои смелые идеи. Благодаря этим задумкам мы видим современный Петербург таким какой он есть. Однако некоторые планы так и остались нереализованными – именно о них и пойдет речь в нашей статье.

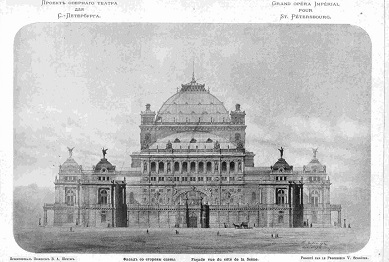

Театр оперы на Марсовом поле

В 1884-м году в Санкт-Петербурге был закрыт Большой театр – вместо него чуть позднее появилась Консерватория. Тогда же было решено провести конкурс на лучший проект оперного театра – его выиграл Виктор Александрович Шретер, который известен миру по таким памятникам архитектуры как Театр драмы в Нижнем Новгороде, Оперный театр в Киеве. Есть несколько десятков построек маэстро и в Петербурге – например, ансамбль на площади Островского, особняк Устинова на Моховой, 3, особняк Пампеля на Английском проспекте и другие.

Марсово поле было «лакомым кусочком» для девелоперов того времени – многие архитекторы мечтали построить свое творение именно в этом месте. Было очевидно, что проект, который появится на Марсовом, станет не менее привлекательным с исторической и архитектурной точек зрения, чем Казанский собор или Адмиралтейство. Здание оперного театра при этом не должно было занять все Марсово поле, оно должно было стать украшением Царицына луга (именно так тогда называлось Марсово поле). Театр планировали разместить в северной части поля и обратить главным фасадом к Неве. Проект в стиле эклектика был весьма любопытен – так, его хотели построить полностью из несгораемых материалов. Территорию вокруг должны были благоустроить – как и прежде, Марсово поле осталось бы пригодным для массовых гуляний и мероприятий, которые в то время очень часто здесь проводились. Так, тут состоялись соревнования по конькобежному спорту, именно тут проходил первый в России международный хоккейный матч, а в летнее время га лугу строили «Американские горки».

Здание Оперного театра должно было стать доминантой Санкт-Петербурга, одной из главной его жемчужин. Увы, проект так и не был реализован – причина проста: отсутствие средств.

Остров «Холидэй», он же Голодай

Остров Голодай – нынешний остров Декабристов, часть Василеостровского района – мог бы выглядеть сегодня совсем иначе. Кстати, есть предание, что раньше остров назывался Холидэй – по фамилии известного купца, который здесь проживал, и что название не прижилось и со временем трансформировалось в более привычное для русского человека слово «Голодай». Прежде большая часть острова Декабристов являла собой заболоченный пустырь, тут жили рыбаки и крестьяне, но в основном остров пустовал из-за ежегодного подтапливания.

В конце XIX века появилось общество «Новый Петербург», которое выдвинуло идею застройки этой локации: они предложили осушить остров и построить здесь более 600 домов. Проект был разработан архитектором Розинским. Более того, его даже начали реализовывать – так на переулке Каховского появились два доходных дома – сейчас это дома с нумерацией 7 и 10. Тот, что под номером 10, построен архитектором Шалитом.

Особое развитие проект получил в 1911-м году – тогда земли на Голодае приобрел миллиардер Рикардо Гуалино. Он принял решение превратить остров в настоящую мекку современной архитектуры, построить десятки уникальных зданий, провести дороги, вдохнуть жизнь в заболоченную пустыню. В своих воспоминаниях он писал, что ни одно иное начинание не было для него столь заманчивым. Для проектирования он привлек Ивана Фомина и Федора Лидваля, которые особенно хороши были в создании объектов архитектуры северного модерна. Первым делом был перестроен 4-этажный дом авторства Шалита на Каховского, 10 – сегодня его можно было бы считать прекрасным образцом неоклассицизма, если бы не советская надстройка, появившаяся в ХХ веке. Стартовали и работы по укреплению грунта – на острове Голодай без этого невозможно было обойтись.

Согласно проекту центральной фигурой района должна была стать площадь, к которой сходились 6 магистралей, главная из которых носила название Морской проспект. Острова (ныне присоединенные к Васильевскому острову) планировалось соединить, оставив зоны для яхтенных причалов. Около Малой Невы и вдоль побережья Финского залива Гуалино хотел обустроить набережную по типу Манхэттенской в Нью-Йорке.

Увы, началась Первая мировая война, а позднее – Революция, и работа Гуалино стала невозможной. На КИМа и Железноводской есть несколько зданий, которые успели реализовать в рамках проекта, но это всё, что напоминает о проекте. Кстати, Гуалино дожил до 1964-го года – не случись революции, Гуалино остался бы в России, а остров Декабристов напоминал бы Нью-Йорк 30-х годов.

Проект метро Балинского

Пожалуй, самый известный несвершившийся петербургский проект относится к концу XIX века. Именно тогда впервые был разработан поистине интересный проект метро (были и другие проекты, но этот оказался действительно ярким и самым близким к реализации) – автором стал инженер Балинский. Он планировал проложить надземные пути, которые бы соединили между собой все императорские вокзалы. Металлические эстакады должны были прорезать город над реками и каналами. Сегодня эскизы надземного метро Балинского смотрятся удивительно, они напоминают фантастические онлайн-игры, центр Гонконга и «Футураму».

Особо заинтересован в строительстве метро был министр Горемыкин – именно в связи с его отставкой проект заморозили. Позднее его пытались одобрить еще раз, однако Госдума отклонила прошение в 1901 году.

Башня Татлина

Башня 3-го Интернационала архитектора Татлина была разработана им в 1919-м году. Высотой 400 метров, изготовленная из стекла и стали, она должна была нависать над городом и быть видной из любой его точки. По проекту она спирально сужалась кверху под углом в 23 градуса. Башня, будь она построена, наверняка стала бы новым символом Петербурга (а сначала и Ленинграда), как в свое время Эйфелева башня превратилась в символ Парижа. По проекту внутри башни должны были обустроить специальные механические подъемники – благодаря им горожане могли бы подняться наверх, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Башня Татлина могла стать настоящим памятником авангардизму, но, конечно, сильно бы изменила облик Санкт-Петербурга. Уже в 1920-х годах стало ясно, что проект чрезмерно масштабный, да и расходы на такое сооружение значительно превышали имевшийся бюджет.

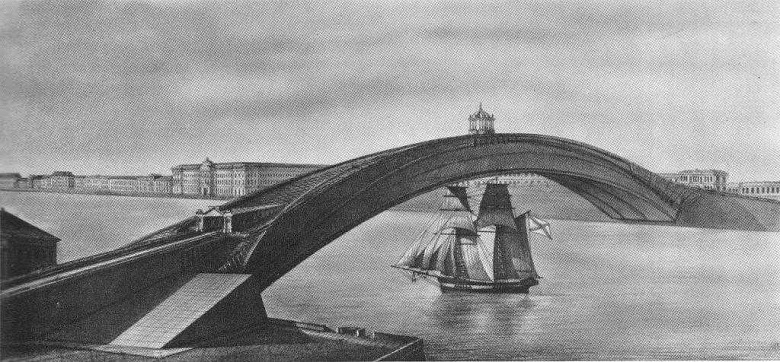

Мост Кулибина

В 1769-м году, когда изобретатель Кулибин прибыл в Петербург, между Васильевским островом и центром Петербурга был лишь один мост. Иногда его разводили, и попасть на Васильевский остров можно было лишь на лодке или по льду. Кулибин решил исправить ситуацию и спроектировал постоянный мост через Неву – это был одноарочный деревянный мост с пролетом около трехсот метров. Ученые из Академии наук, однако, выразили сомнения касательно надежности этой конструкции. Чтобы доказать, что мост надежен, Кулибин построил точную уменьшенную копию моста в масштабе 1:30.

В 1776-м году прошли испытания – они окончились большим успехом инженера: мост выдержал даже большие нагрузки, чем ожидалось. Однако идея так и не была реализована. Причиной стали неоправданно большие расходы, которые, с учетом того, что мост проектировался из дерева и не мог быть долговечным, казались неоправданными. Еще одна причина отказа от строительства – что огромный изогнутый мост мог испортить перспективу набережной и затмить существующие городские доминанты.